こんにちは。

ジビエーる編集部のあかりんごです。

野生動物を扱う問題には、たびたびネット上で様々な議論が起こります。

私たちは、議論自体は素晴らしいことで、こうしたことが起こることにより一般にも認知されていくことが増えていきますし、文化として醸成されていくので、大事なことだと思います。

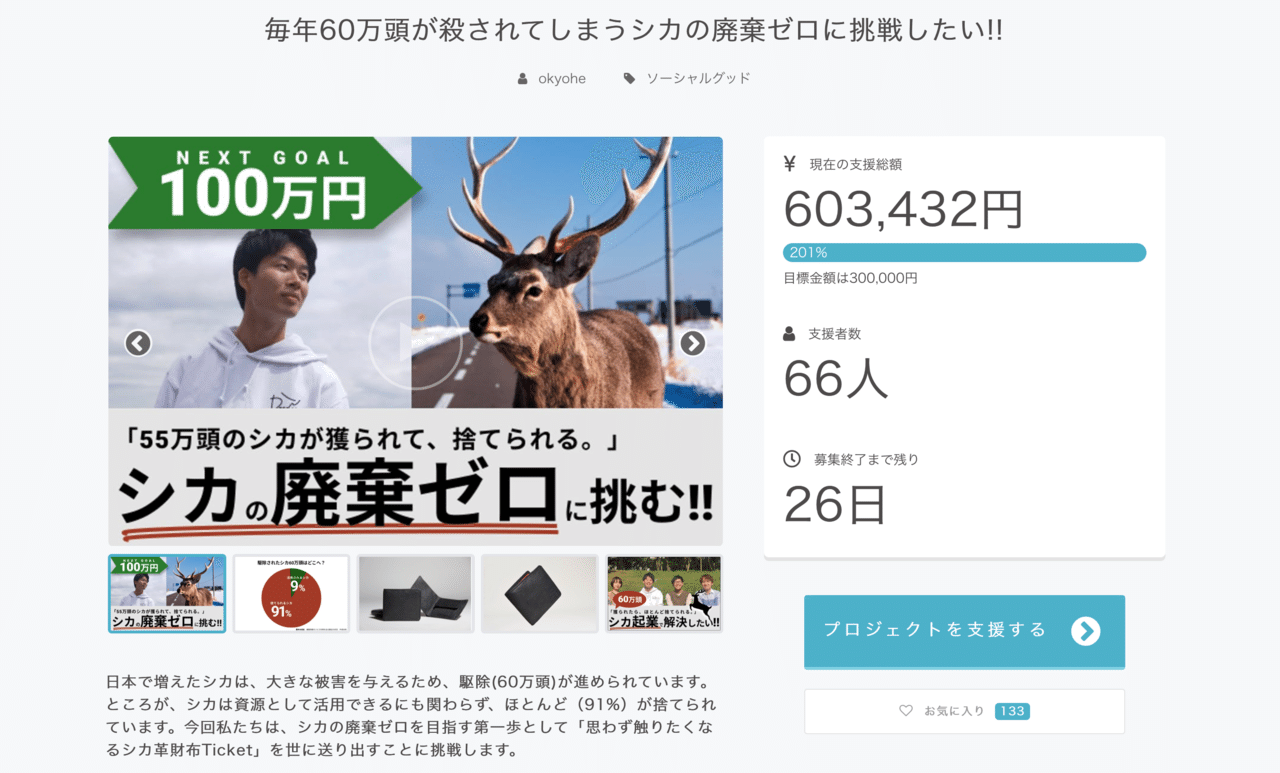

最近、シカの廃棄0を目標に掲げた

クラウドファンディングが話題となりました。

そのクラウドファンディングとは、こちらです。

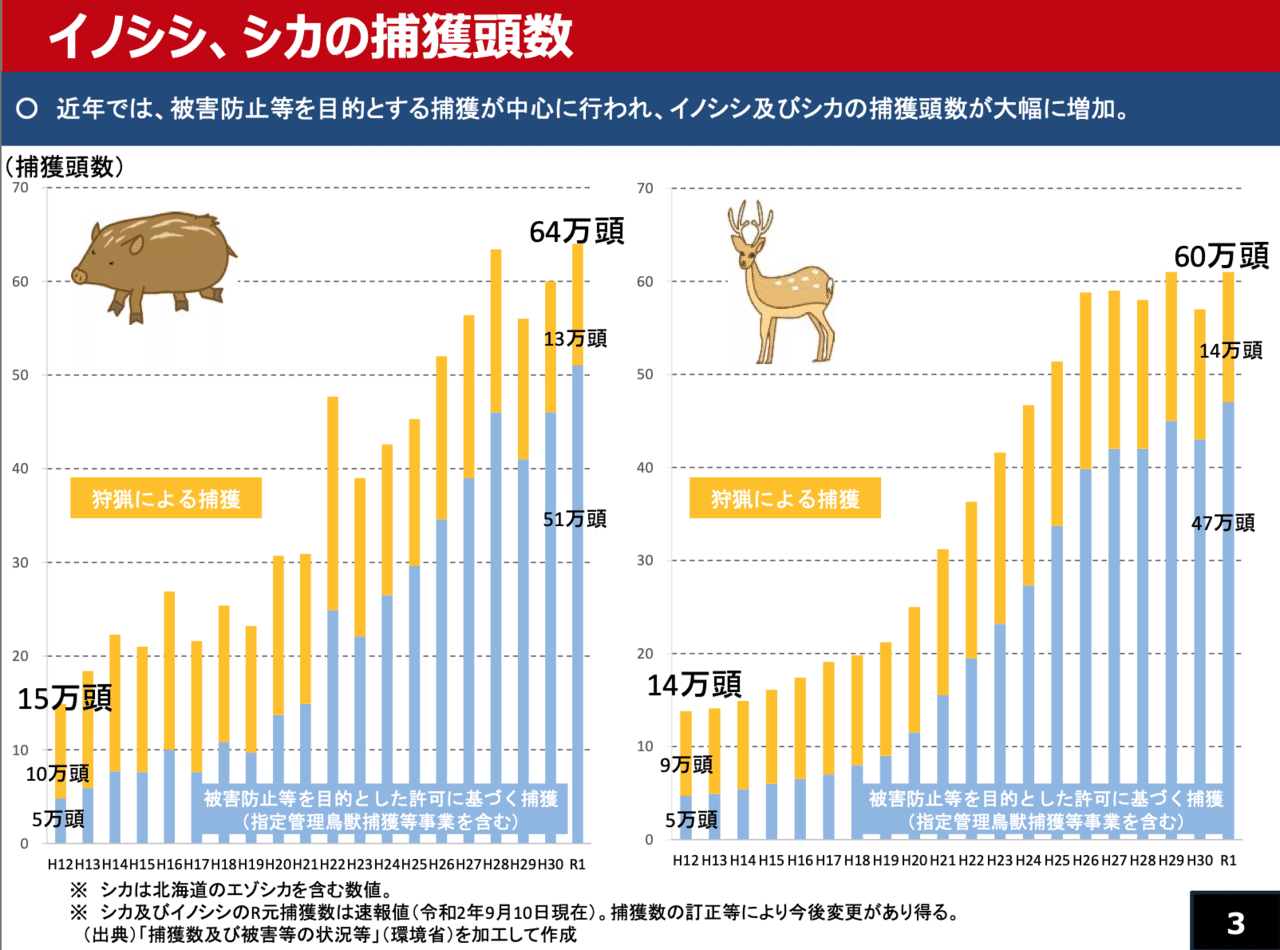

日本で増えたシカは、大きな被害を与えるため、駆除(60万頭)が進められています。ところが、シカは資源として活用できるにも関わらず、ほとんど(91%)が捨てられています。今回私たちは、シカの廃棄ゼロを目指す第一歩として「思わず触りたくなるシカ革財布Ticket」を世に送り出すことに挑戦します。

「毎年60万頭が殺されてしまうシカの廃棄ゼロに挑戦したい!!」より

このプロジェクトの発家人は横浜国立大学3年生の渡辺くん。

支援者は66人を超え、60万円近くが集まっていて、プロジェクトとしては大成功!!!

…ただ、Twitter上で猟師さんやジビエ関係者からはマイナスの反応が多く、過激な意見も多く見られました。

今回は、このクラウドファンディングがなぜ炎上したのかについて、冷静に考察してみたいと思います。

炎上原因1. 言葉の定義が曖昧

このクラウドファンディングはなぜ炎上したのか?

その一つ目の理由としてあげられるのが、言葉の定義です。

まずはここから整理したいと思います。

渡辺くんのクラウドファンディングに出てきた言葉として特徴的だったのは

- 廃棄

- 活用

- 駆除

- 捕獲

大きく分けてこの4つです。

ただ、この4つの言葉は意味がぼんやりしていて、とても難しいんです。

「利用」の定義はとても曖昧

例えば、利用について。

農水省のデータでは、「利用率」の定義がこのようにされています。

ジビエ利用率:

農林水産省「トピックス3 消費が広がるジビエ」

捕獲頭数全体に占める、ジビエ利用のために処理された野生鳥獣頭数の割合(シカ、イノシシ)

つまりジビエ利用のためにジビエ処理施設へ運び込まれた頭数で利用を定義しているんです。

この定義に従うと、未利用≠廃棄だということが分かります。

なぜなら、ジビエ処理施設に運び込まれていなくても猟師さんが自家消費している可能性があるからです。

ちなみにネットで「利用」を検索すると、このように出てきました。

り‐よう【利用】

[名](スル)

1 (物の機能・性能を十分に生かして)役立つようにうまく使うこと。また、使って役に立たせること。「遊休地を利用する」「いつも地下鉄を利用する」「廃物利用」「無線LANが利用できる喫茶店」「年間500万人が利用するサイト」

2 (ある目的を達するために)便宜的な手段として使うこと。方便にすること。「特権を利用する」「立場を利用した卑劣な行為」「親愛の情を利用した詐欺事件」Webio辞書より引用

このように言葉の定義ですら曖昧です。

例えば、鹿を微生物によって分解する装置があります。

あれは人間にとっては廃棄ですが、微生物にとっては利用です。

「誰が」「何を」「どうすれば」利用になるのかを定義しなければ、伝わりにくいこともあるのです。

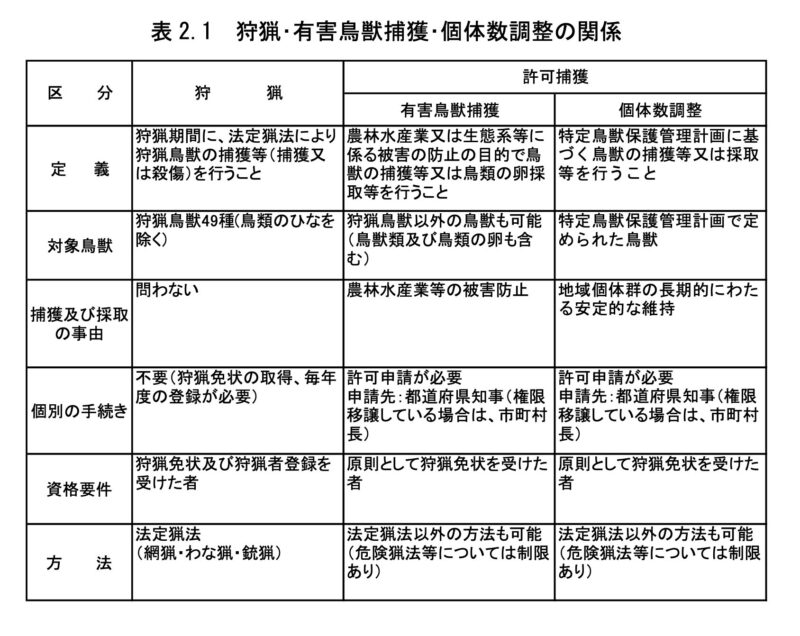

駆除と捕獲の区別も必要

また、「駆除」や「捕獲」についても、区別して考える必要があります。

鹿の捕獲については、大きく2つに分類されます。

猟期に行う狩猟による捕獲と、獣害などの被害防止等を目的とした許可捕獲です。

そして駆除とは許可捕獲に定義されるうち、有害鳥獣捕獲に分類されるものを言うことがほとんど。

クラウドファンディングでは、2種類の捕獲方法を合わせて駆除と呼んでしまった点が、混乱を招く原因になったのです。

どの段階での廃棄を0にするのか?

最後に廃棄です。

これが一番の混乱の原因になったのではないかと思います。

渡辺くんはシカの廃棄0を掲げ、プロジェクトを運営していました。

ただ、鹿を捕獲してから利用するまでの、どこの廃棄を0にするのかがよく分かりませんでした。

捕獲から利用、消費までに出る廃棄ポイントは、3つです。

- 捕獲した段階での廃棄

- ジビエ処理施設における残渣としての廃棄

- 加工後、売れ残りによる廃棄

このように、廃棄にもたくさんの種類があります。

具体的にどの段階の廃棄を、どうやって減らすのか。

そうした言葉の意味が曖昧になってしまったことは、不信感を煽る原因になってしまったのではないかと思います。

炎上原因2. アイデア先行型のプロジェクト

Twitterで見られた意見の一つに、「本質を突いていない」というものがありました。

つまり、鹿財布を売るというアイデアが先行し、目的と手段がズレているのではないかという指摘です。

まず渡辺くんの考えはこうです。

シカの廃棄をゼロ、利用率を100%にするために必要なことを考えてみました。一言でいえば、シカを利用する習慣を作る、ということが利用率100%を達成するために必要なことです。

しかし、このシカ廃棄問題は、日本に住む人にほとんど知られていません。だから、私が最初に果たさなければいけない役割は、多くの人にシカの魅力を知ってもらい、体験してもらう、ということです。

つまり、要約すると…

最終ゴールは利用率100%でそのために鹿を利用する習慣を作る必要がありる。

そして今は多くの人に鹿の魅力を知ってもらうために、鹿革で財布を作る、というわけです。

ここで社会問題解決型のプロジェクトで最も重要視しないといけない3つのことがあります。

それは…

- 今どんな問題が起こっており、誰が困っているのか

- どんな社会を実現したいのか

- それを実現するにはどうすればいいか

です。

このクラウドファンディングで不足していたのは、一つ目の「今どんな問題が起こっており、誰が困っているのか」のように思います。

シカ廃棄によって困っているのは誰か?

私が考えるに、鹿を廃棄することで困っている1人として、ジビエ処理施設の経営者が挙げられます。

ジビエ処理施設では、大量の残渣が廃棄されます。

産廃処分費で201万円を支出しており、「1748頭×1500円分」の対価が発生していない。本来入るはずの手数料は実質ゼロ。収入がなく、人件費などの費用がそっくりそのまま持ち出しになり、組合経営にとって大きなマイナスになっている。

引用:丹波新聞「精肉は2%、61%は産廃へ シカ肉処理施設の現場 県の手数料ゼロ「ただ働き」 経営圧迫する処理費」

このように、ジビエ処理事業者は残渣を産業廃棄物として処理する必要があり、その経費が経営を圧迫しています。

そして、それが多額の税金によって補填されている施設も少なくありません。

鹿の廃棄によってこうしたことが全国的に起きているのであれば、これは解決すべき社会課題と言えると思います。

このように、誰がどのように困っているのかまで分解して考えなければ廃棄の本質的な解決は見込めません。

確かに、廃棄0という目標には鹿の魅力を知ってもらうことが一つの手段かもしれません。

ですが、目的に対する手段として鹿財布は本当に効果があるのか?についての吟味は必要だったかなと思います。

サスティナブルには2種類ある

では次に、私が考える鹿廃棄の本質について、考察していきたいと思います。

この鹿廃棄問題には、2つのサスティナブルが関わっています。

一つ目に、資源としてのサスティナブル。

つまり環境に負荷なく、持続可能な形で手に入るのかということです。

二つ目に、経済としてのサスティナブル。

現在の資本主義社会では、販売した利益で事業が回っていくのかも視野に入れなければなりません。

これらを考えたときに、廃棄は必ずしも悪いものではないことが分かります。

つまり資源としてのサスティナブルを追い求めるあまり、経営が火の車になっては元も子もないからです。

同じように、猟師さんにとって獲物を廃棄するという行為も、自身の仕事や時間、体力と相談した結果なのです。

結局、鹿を利用するか廃棄するかの線引きはこの2つのサスティナブルの兼ね合いです。

こうして見ると、捕獲から商品化までの角段階で、鹿を利用した方がメリットが大きい状況をどう作れるかが鍵となりそうですね。

私も、動き出します

今回のクラウドファンディングでは、「狩猟免許取ってから言え」「マーケティングがしたいだけ」などの声もありました。

ですが私はこれからもどんどん学んで、マーケティングを通して鹿の魅力を伝えていって欲しいと感じました。

商品を作って販売する、そのルートを拡大していくことが、いずれは廃棄0に繋がるかもしれません。

それはやってみないと誰にも分からない。

外野から声を上げるだけでなく、何か、私も動き出そう。

このクラウドファンディングを通して、私はそう思いました。

皆さんは、どうしますか?