こんにちは!

最近鹿革を縫ってパソコンケースを作り大満足のあかりんご(@akaringo252588)です!

皆さんは、革製品と言われると何色を想像しますか?

茶色が一般的かと思いますが、赤や緑、黄色など様々な色に染色しているものもあります。

そこで今回は、革が色に染まる原理を説明していきます。

藍染の原理なども説明するので、最後まで読んでいただけると嬉しいです!

染料の種類

まずは、染色に使う染料について説明します。

染料とは、水に溶ける性質を持ち色を持った物質です。

大きく分けて天然染料と合成染料があります。

天然由来の染料はさらに植物由来のものと動物由来のものに分けることができます。

よく知られている植物由来の染料として挙げられるのは

- 藍

- 紅花

- 茜

- ウコン

- 玉ねぎ

玉ねぎなんかは、身近な食べ物ですね。

染料が染まる仕組み

それでは、色に染まるとはどういうことなのでしょう?

ズバリ色が染まるとは、

繊維分子と色素が結合するということです。

繊維と結合するというのが、色を上から塗るということとの違いです。

ではどうやって結合させるのでしょうか?

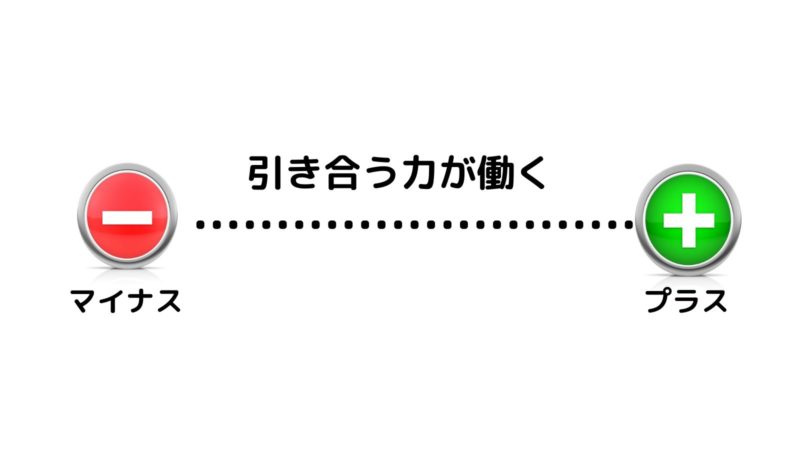

電気で引き合う!?分子と分子

それは、繊維分子と染料分子が持つマイナスとプラスの電荷が引き合うことによって結合します。

ここで電荷とは、物体が帯びている電気のこと。

磁石のマイナスとプラスが引き合うように、分子と分子も引き合わされ、結合するのです。

2種類の染色方法

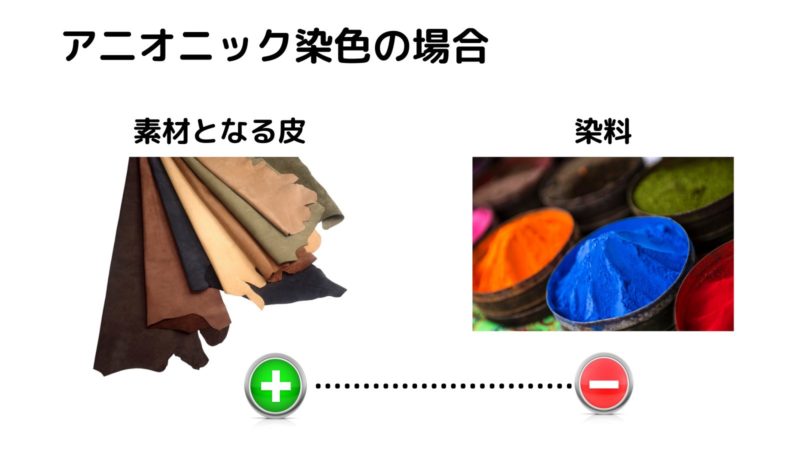

染色方法にはアニオニック染色と、カチオニック染色の2種類があります。

アニオニック染色とは、簡単に言えばマイナスの電荷を帯びた染料で染める方法です。

酸性染料、直接染料、酸性媒染染料、含金染料などが挙げられます。

アニオニック染色を行うには、革がプラスの電荷を帯びている必要があります。

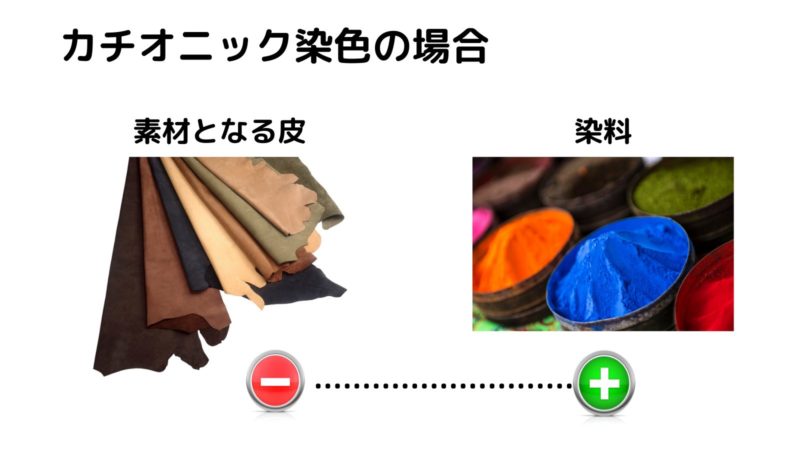

またカチオニック染色とはその逆で、プラスの電荷を帯びた染料で染める方法です。

カチオニック染料は色が濃く染まり、光沢があるのが特徴ですが日光や摩擦に対する耐性が低いことが欠点です。

- 酸性染料

比較的分子量が小さい染料。アニオニック染色で使用される代表的なグループで、革の染色によく用いられる。酸性では染色温度の上限は約50℃と低く、革タンパク質との結合力は比較的低い。 - 直接染料

酸性染料と似ているが、酸を加えなくても直接的に繊維と結合するという点で酸性染料とは区別される。革にもよく染まり、酸性染料より色濃く染色されることも多い。 - 含金染料

クロム、コバルト、銅などと結合している染料のこと。日光に対する耐性が強いので、仕上げにもよく用いられる。最近では色の濃いものや薄いものなど様々な種類が開発され色々なものに使えるようになった。しかし重金属が入っているため、安全面から排水や革中の金属含有量に注意が必要である。

繊維が持つ電荷は、なめし方によって変わる!

それでは、鹿革と染色について見てみましょう。

先ほど、染料を結合させるには電荷が必要だとお話ししました。

実のところ革はなめし方によってマイナスの電荷を帯びるか、プラスの電荷を帯びるかが異なってきます。

なめしとは、皮が腐らないように処理する工程のことで大きく分けるとクロムなめしとタンニンなめしになります。

クロムなめしをすると、革はプラスの電荷を帯びやすくなります。

また、タンニンなめしをすると革はマイナスの電荷を帯びやすくなります。

これらのなめし方によって、使う染料の種類を変えているのです。

藍染の原理は例外的だった!?

皆さんも一度は耳にしたことがある、藍染。

実は藍染に使われている藍は、世界最古の染料とも言われています。

インダス文明の遺跡から藍染の道具が発見されたことから紀元前3000年には藍染が行われていたと考えられているほどです。

ちなみに日本では、飛鳥時代に藍染を行っていたという記録が残っています。

藍染は「媒染」いらずの染め方!

藍染は藍という植物を用いて染色を行う方法です。

それでは藍染の何が例外的なのでしょうか?

一般的な染料は水に溶ける性質を持つため、媒染(ばいせん)と言って、染料を水に溶けない状態にする工程が必要です。

しかし藍染はそれが必要ありません。

なぜでしょうか?

まず、藍という植物が生きている状態では、インディカンという無色の物質が葉の中にあります。

このインディカンは葉が摘み取られたり傷つくと、インドキシルという物質に変わります。

このインドキシルが空気中の酸素によって酸化され、暗青色のインディゴになるのです。

このインディゴの状態では水に溶けないので、特別な液体に入れてインディゴを溶けた状態に変えます。

そしてその液に革などを入れ繊維に結合させた後、引き揚げて空気にさらすのです。

これによって水に溶けたものが酸化され、水に溶けないインディゴへと変化します。

やっぱり革って、なんか良い!

「染色する」と一言で言っても、その原理には分子と分子の壮絶な引き合いがあります。

染色とは繊維に色素を結合させることであり、だからこそ長年使うと色あせてくるのです。

しかしそんな色落ちは、自分がその製品を長く使った証。

顔料とはまた違った愛着が湧くのも、染色の特徴でしょうか。

鹿皮の利用率は、わずか1%

今回は少しだけ登場した鹿革。

実はこの記事を執筆した理由は、鹿皮の利用率を上げたいという思いがありました。

現在、鹿皮の利用率は1%ほどだと言われています。

つまり、ほとんどが廃棄されている状態です。

よって少しでも皮の利用をしてみようかな…という人が増えるようにと思い、革の染色についての記事を書きました。

この記事を読んで、鹿皮の染色をしてみようかな、利用してみようかなと思っていただければ、この上ない幸せです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

- 染色とは色素を持った染料が繊維の分子と結合させること。

- 分子が結合するにはマイナスとプラスが引き合う力が必要。

- 革の電荷はなめし方によって異なる。

- 藍染の染色方法は染料を空気中で酸化させて固定する。