こんにちは!

鹿に魅せられて大学でジビエサークルを立ち上げてしまった、あかりんご(@akarigo252588)です!

突然ですが、ジビエといえばヨーロッパですよね!

ただ、ヨーロッパの中でもジビエが浸透していない国はあります。

その一つが、イギリスです。

イギリスでは鹿肉=猟師飯で、市民はほとんど食べる習慣がなかったそう。

ですが現在はスーパーで鹿肉が並ぶくらいまでジビエ文化が発展したのです。

ジビエを食べる習慣がなかったイギリスで、なぜ鹿肉が食べられるようになったのでしょうか?

今回は、その理由についてお話ししていきます!

イギリスは鹿肉を食べる習慣がなかった

実は十数年前まで、イギリスで鹿肉を食べる習慣は見られませんでした。

鹿肉を食べる人はほとんどが猟師。

あとは全て輸出がメインで、その土地の産業として根付いていた訳ではなかったのです。

よって、鹿肉を流通するための法規制も未発達でした。

ただ、近年になってイギリスで鹿の頭数が急増します。

これに伴い、捕獲頭数も増加し、イギリス国内で鹿肉を普及させようという動きが始まりました。

そして最終的には、スーパーに並ぶまでに鹿肉は浸透していったのです。

スーパーで鹿肉!?

日本では、あまり見られない光景だね!

そこで今回は、鹿肉を食べる習慣がゼロだったイギリスでなぜジビエを普及させることができたのかについて説明します。

ポイントは大きく分けて3つです。

- トレーサビリティ体制

- 専門知識を持つ狩猟者の認定

- 鹿肉普及活動

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

トレーサビリティで安心な鹿肉を

鹿肉の普及において、どれだけ安全で安心な鹿肉の流通体制を築くことができるかが重要でした。

よってイギリスのジビエ流通で合言葉となっていたのは、このような言葉です。

From field to fork

訳:捕獲前から食卓まで

捕獲前から食卓に届くまでの全て流れの中でしっかりと安心・安全であることを消費者に理解してもらうという意味で、このような合言葉が生まれました。

これを実現するための一つの手段として用いられたのが、トレーサビリティ体制です。

EUでトレーサビリティが義務化

トレーサビリティとは、trace(追跡)とability(可能)の2つの単語を合わせた造語です。

欧州連合(EU)では2006年にジビエ肉の安全基準の法律が改正され、トレーサビリティシステムが義務化されました。

一つ一つの商品に識別番号があり、これによってこのようなことが分かります。

- いつ・どこで捕獲されたのか

- 誰によって捕獲されたのか

- 捕獲された時の様子

これにより、もし事故が起きた時に問題を迅速に絞り込むことができます。

原因がすぐに分かる体制があるのは、かなり安心だね!

また消費者側の目線に立つと、その商品がどのような流通経路をたどってきたのかが分かります。

これによって、安心・安全な鹿肉を提供することができるのです。

専門知識を持つハンターが現場で検査

鹿肉普及における2つ目のポイントは、専門の知識を持つ狩猟者の存在です。

狩猟者へ教育を行うことで、衛生基準を引き上げ高品質の鹿肉流通を可能にしたのです。

それでは、その特別な狩猟者とはどういった人材なのでしょうか?

検査資格を持つトレインド・ハンター

イギリスでは、ジビエの検査資格を持つトレインド・ハンターというものが存在します。

トレインドとは訓練されたという意味です。

トレーニングと同じ言葉だね!

野生動物の伝染病やその対策、食肉処理の衛生管理技術などを学び試験に合格した人だけがトレインド・ハンターを名乗ることができます。

トレインド・ハンターは伝染病などにかかった異常な個体を識別する権限を持っています。

このハンターからチェックを受けることで、検査施設へ通さなくても食肉として流通ルートへ流すことができるのです。

トレインド・ハンターになるには

トレインド・ハンターの試験は日本で言う英検のようなものです。

猟友会や食肉処理業者が行政と連携して試験を作り、国が資格を認定しています。

例えば、猟友会が行っているDSC(Deer Stalking Certificate:鹿狩猟試験)には2種類のレベルがあります。

まずレベル1は解体や管理の方法、法律などを研修します。

研修後、試験を行い基準点に達すれば合格です。

狩猟経験者であればそれほど難しい試験ではなく、受講者のほとんどが合格する試験のようです。

レベル2はさらに高度な技術と経験が問われます。

活動的なハンターのほとんどは、資格を取得しているそう!

この資格を持っている人がいない場合、狩猟者は検査施設に頭部や臓器を持ち込んで検査をしてもらわなければなりません。

トレインド・ハンターという資格制度によって検査にかかる手間も省ける上、食肉加工がスムーズに行われるのです。

安心安全の流通経路

イギリスのトレインド・ハンターは異常個体を判別する技術を持っているので、捕獲時にジビエへ利用できるか判断されます。

また、内臓を取り除く工程もガイドラインで定められています。

よって大腸菌による食中毒リスクも低くなるのです。

一次処理を終え、処理施設に運び込まれた鹿にはタグが付けられています。

ここには狩猟者の署名や鹿の個体識別番号、捕獲場所、捕獲日時などが書かれています。

つまり、トレーサビリティだね!

天井に吊るされた状態でレールに乗った鹿を、まずは電動ウインチで剥皮します。

そして獣医師が肉をチェックし、合格すれば流れ作業で解体に入ります。

トレインド・ハンターと獣医さんでダブルチェックが行われていることになるね!

部位ごとに分けられた鹿肉は真空パックに詰めれられます。

ちなみに、ここでの温度管理も記録が残ります。

イギリスでは肉資源が主に流通していますが、皮はトルコなどへ輸出し、角は漢方用に香港などに輸出するそうです。

また、骨はドッグフードなどに加工されます。

鹿の体のほとんどが流通しているんだね!

こうした過程を経て、食肉にするための適切な処理によって鹿肉を高い品質で提供することができるのです。

このように、トレインド・ハンターとトレーサビリティ体制により、まさしく「From field to fork」。

つまり捕獲前から食卓まで安心・安全の流通経路を確立できているのです。

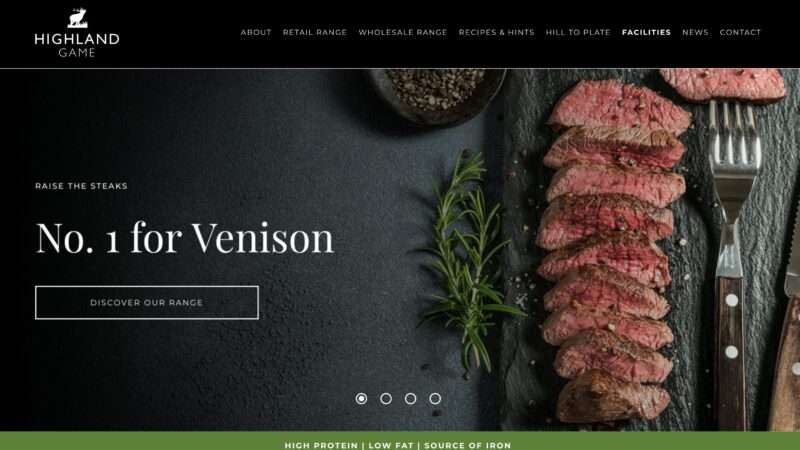

ジビエの流通と定着を進めた会社、ハイランド・ゲーム

イギリスにジビエ文化が定着したポイントの3つ目は、ジビエの普及を促した会社の存在です。

その一つに、ハイランド・ゲームという会社が挙げられます。

1997年に設立された会社で、サーモンの卸売業者から狩猟へと転身したのです。

ハイランド・ゲーム社はジビエを普及するために、このようなことを行いました。

- 猟師への徹底した教育

- 鹿肉の消費拡大キャンペーン

- 普段使いの鹿肉という新しい価値観の提案

徹底した猟師への教育

ハイランド・ゲーム社はイギリスがまだトレインド・ハンターのシステムを確立していなかった頃からジビエ提供事業を始めていました。

よって、食肉衛生や感染病、損傷の少ない狩猟の方法を猟師さんに学んでもらい、それを実践してもらうという契約を結んでいたのです。

これによって、安心・安全を確保し質の高い国産鹿肉を提供することができるようになりました。

鹿肉の消費拡大キャンペーン

また、ハイランド・ゲーム社は鹿肉の消費拡大キャンペーンを行いました。

具体的には、このような内容です。

- ホテル・レストランへの売り込み

- テレビで有名料理人に取り上げてもらった

- Youtubeなどの動画配信サイトで狩猟の様子を紹介

- 小学校での食育キャンペーン

このように鹿肉を食べる文化がないイギリスに、狩猟からジビエまでの一連の文化をじわじわと広めていったのです。

取り入れやすい加工品で食卓へ

ハイランド・ゲーム社はイギリスの大手スーパーであるテスコに鹿肉の加工品を卸しています。

それらはブロック肉ではなく、赤ワインで味付けたサイコロステーキやソーセージ、ミートボールなどです。

誰でも同じ美味しさが味わえる加工品にすることで家庭でも鹿肉料理が楽しめるようにしたのです。

鹿肉は火の通し方が難しいため家庭料理には不向きだとされていたけど、これなら美味しく食べられるね!

大手スーパーで買うことができることになった鹿肉。

これによって鹿肉は一般的であるという認識が広がったことは間違いありません。

スーパーなどでも手に入る身近な食材となることで、新しい鹿肉の価値が広まったのです。

まだまだこれから、日本のジビエ

イギリスでは鹿肉を食べる習慣はなかったものの、スーパーに鹿肉が並ぶまでになりました。

そこには捕獲だけでなく、加工、流通においても色んな人が関わってきたことが分かります。

日本でも鹿肉が文化として根付くために、色々と考えていきたいですね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

- イギリスは10数年前まで鹿肉を食べる文化はなかった。

- Bトレーサビリティ体制の確立とトレインド・ハンターの認定制度によって安心・安全なジビエ流通システムが作られた。

- 誰でも簡単に調理ができる鹿肉加工品の販売により、普段使いの鹿肉という販路が確立された。